Александр Белинский:

"записать

все, что знаешь"

Из

книги "Недосказанное"

Мы,

конечно же, "Иваны,

родства не помнящие".

Речь идет о театроведении

Петербурга. До сих пор ни

БДТ, ни театр Комедии, ни

Петербургское отделение

СТД не нашли возможности

издать сборники

воспоминаний об Н. П.

Акимове и Г. А.

Товстоногове. Кстати,

материал о последнем уже

собран, но... Нет книг о

Новом ТЮЗе, Свободном

театре, Вольной комедии.

Пока живы те, кто о ком-то

помнит, о том, кого нужно

помнить и нельзя забыть,

кто вписал в жизнь

ленинградского театра

("ленинградского", так

он назывался, а из песни

слова не выкинешь)

замечательные страницы,

нужно записать все, что

знаешь, памятуя, что

"рукописи не горят".

Хочу

вспомнить трех режиссеров.

Я не только видел их

спектакли, я наблюдал

репетиции и главное - много

беседовал. Тогда еще люди

беседовали, а не

обменивались телефонной

информацией или остротами

за хмельным застольем.

Надо было только уметь

слушать. Я, к счастью, тогда

еще умел.

Их имена:

Евгений Густавович

Гаккель, Павел Карлович

Вейсбрем, Владимир

Платонович Кожич.

Гаккель -

самый большой неудачник

среди режиссеров, которых

я встречал на своем веку.

Сразу же после войны, когда

он вернулся в Ленинград из

Казани, где работал, по

рассказам, много и

плодотворно, он поставил в

брянцевском ТЮЗе на

Моховой спектакль

"Удивительны заклад".

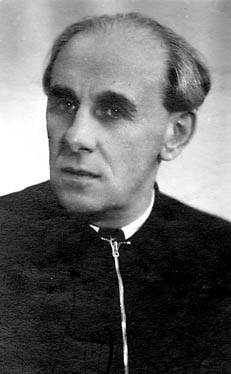

Евгений Гаккель.

Фото из семейного

архива.

Что-то

из жизни царской

гимназии,

напоминающее романы

Чарской или чудесную

пьесу Александры

Бруштейн "Голубое и

розовое". В

предельно условном

оформлении - инспектор

гимназии (Г. Тейх)

ходил по зрительному

залу - была создана

атмосфера,

напоминающая эталон

тогдашней театральной

жизни страны "Три

сестры" в

Художественном

театре. Наверно я

преувеличиваю, но

тогда для моего

поколения, поколения

Олега Ефремова и

Анатолия Эфроса,

точкой отсчета были

мхатовские "Три

сестры". Вспомнил я

об этом потому, что

именно Эфрос, тогда

студент третьего

курса ГИТИСа

мастерской Н. В.

Петрова, был ошеломлен

атмосферой, созданной

Е. Гаккелем в этом

спектакле. Что-то

из жизни царской

гимназии,

напоминающее романы

Чарской или чудесную

пьесу Александры

Бруштейн "Голубое и

розовое". В

предельно условном

оформлении - инспектор

гимназии (Г. Тейх)

ходил по зрительному

залу - была создана

атмосфера,

напоминающая эталон

тогдашней театральной

жизни страны "Три

сестры" в

Художественном

театре. Наверно я

преувеличиваю, но

тогда для моего

поколения, поколения

Олега Ефремова и

Анатолия Эфроса,

точкой отсчета были

мхатовские "Три

сестры". Вспомнил я

об этом потому, что

именно Эфрос, тогда

студент третьего

курса ГИТИСа

мастерской Н. В.

Петрова, был ошеломлен

атмосферой, созданной

Е. Гаккелем в этом

спектакле.Создание

атмосферы жизни было

самой сильной

стороной гаккелевской

режиссуры. Даже в

таком условном

спектакле, как

"Тристан и

Изольда",

романтической драме в

стихах А. Бруштейн в

театре имени

Ленинского комсомола

с крайне неудачным

составом

исполнителей, Гаккель

с художником Натаном

Альтманом и

композитором Ю.

Кочуровым создал

достоверную атмосферу

раннего

средневековья.

Жизнь

связала все его последние

годы с Ленинградским

драматическим театром,

ныне Театром имени В. Ф.

Комиссаржевской.

Поистине

трагические годы! Он

мечтал о "Гамлете", а

ставил "Счастье"

Павленко; распределял роли

в "Дяде Ване", а

выпускал "За вторым

фронтом" Собко. Ни один

его спектакль не

принимался с первого

просмотра. Он долго и

мучительно, по много раз

переделывал. А тут еще одна

травма. Гаккель вел

режиссерский курс в

Театральном институте.

Помню экзамен первого

курса. Замечательные,

неожиданные упражнения.

Позже мы прочли о них в

книге Михаила Чехова. Но

они не вписывались тогда в

прокрустово ложе

начетнического, ложно

понятого "метода

физических действий".

Гаккеля сняла партгруппа

курса, возглавляемого

коммунисткой Розой

Сиротой. Да, да, той самой

знаменитой Сиротой - "из

песни слова не

выкинешь". А Гаккель на

репетициях "искал

тона". Те самые

"тона" чеховских пьес,

которые искали

основоположники лучшего

театра мира. Перечитаем

"Мою жизнь в

искусстве"

Станиславского и

двухтомник писем

Немировича-Данченко. И

Евгений Густавович

находил эти акварельные

тона и в "Трех

сестрах", и "Тридцати

серебрениках" Говарда

Фаста при слабом составе

исполнителей. Почему мы

так редко вспоминаем, что

Станиславский, зайдя в

зрительный зал МХАТа и

посмотрев сцену в своих

"Талантах и

поклонниках", вздохнул и

сказал: "Не разошлась

пьеска".

"Не

разошлась пьеска" -

эпиграф к последним годам

жизни поэта театра Евгения

Гаккеля. Это - когда

"разошлась"!

Безусловно, "Жизнь в

цитадели" Якобсона -

лучший его спектакль.

Федор Никитин, Ксения

Куракина, Александр

Янкевский сыграли свои

лучшие роли, а Иван

Бомбчинский и Геннадий

Легков превзошли себя.

Сцена Рихарда и Ральфа -

двух фашистов, решенная

через игру на рояле в

четыре руки, принадлежит к

числу знаменитейших

режиссерских находок,

виденных за мою длинную

театральную жизнь.

Пожалуй, сейчас я могу

объяснить, почему это был

лучший спектакль Гаккеля.

Пьеса Якобсона о судьбе

эстонской интеллигенции.

Пафос спектакля был в

бесконечном сочувствии к

этим людям, потому что сам

Евгений Густавович был

интеллигент в самом

высоком смысле этого

слова. Как он любил, как

знал музыку и поэзию!

Последние слова, которые я

слышал от него, навещая в

больнице: "Наше

поколение уходит из жизни

со стихами Блока..."

В его облике

не было ничего

артистического. Совсем

ничего. Невысокий рост,

полное пренебрежение к

одежде, ужасающая дикция. А

был он подлинным

сценическим волшебником -

Павел Карлович Вейсбрем.

Он ставил сказки на

театральной сцене как

никто ни до, ни после него.

"Синяя птица"

Станиславского не в счет.

Конечно, не в том виде, как

она идет сейчас во МХАТе,

что на Тверском бульваре. В

театрах Ленинграда (именно

Ленинграда, до Петербурга

он не дожил) Вейсбрем

поставил великое

множество спектаклей,

причем, достаточно

знаменитых, а ушел из

жизни, как и Гаккель, без

каких бы то ни было званий

и наград.

Павел Вейсбрем. Фото

из

фондов Музея

музыкального

и театрального

искусства

Впрочем,

этому удивительно

жизнерадостному

человеку было чуждо

тщеславие. Ему было

важно все время

работать: заканчивая

один спектакль, на

следующий день

начинать репетировать

следующий. Впрочем,

этому удивительно

жизнерадостному

человеку было чуждо

тщеславие. Ему было

важно все время

работать: заканчивая

один спектакль, на

следующий день

начинать репетировать

следующий.Павел

Карлович не был

особенно прихотлив в

выборе

драматургического

материала. Да и время

было такое: режиссеру

не позволялось быть

"разборчивой

невестой". Я видел в

его постановке

чудовищную пьесу

"Битва за жизнь"

Е. Шатровой и М.

Волиной. Видел

"Ветер с юга" Э.

Грина и Б. Филиппова и

"Цимбелина"

Шекспира. Все эти три

спектакля - в Театре

имени В. Ф.

Комиссаржевской.

Спектакли короткой

жизни и невысокого

художественного

качества. Но... как учил

нас Алексей Денисович

Дикий - "режиссера

судят только по

хорошим работам, а

плохих не замечают".

У Вейсбрема я видел

спектакли очень

хорошие, а один -

выдающийся. И все это

были сказки.

Впрочем, и

довоенный "Тартюф" с

прекрасным Л. Ф. Макарьевым

в роли великого лицемера, и

послевоенный "Ромео и

Джульетта" в ТЮЗе на

Моховой с дебютом Нины

Мамаевой и Владимира

Сошальского в главных

ролях помнятся мне по сей

день и в целом, и в каких-то

деталях, главным образом,

пластического толка.

Спектакли эти шли,

повторяю, в брянцевском

ТЮЗе - родном доме Гаккеля,

Зона, Вейсбрема.

Потом Павел

Карлович работал у Акимова

в театрах - сначала

Комедии, потом Ленсовета.

Это отдельная большая

тема: Николай Павлович

Акимов - художественный

руководитель. В

руководимом Акимовым

театре Комедии ставили

спектакли Г. Козинцев и С.

Юткевич, А. Ремизова и Н.

Рашевская, Эраст Гарин,

Евгений Гаккель, Павел

Вейсбрем. Николай Павлович

не боялся у себя в театре

сильной режиссуры. Более

того! Он был художником на

спектаклях своих коллег.

Акимов оформил спектакли

Вейсбрема,

"Обыкновенный

человек" Леонова в

театре Комедии и

"Спрятанный

кабальеро" Кальдерона в

театре Ленсовета.

По поводу

последнего спектакля в ВТО

Вейсбрем прочел

интереснейшую лекцию:

"Принципы

мизансценирования в

драматическом театре".

Боже, какой поднялся

скандал! Это было время,

когда слова

"мизансцена" и

"интонация"

запрещались некоторыми

педагогами-ортодоксами

театральных вузов. А

Вейсбрем вел и отлично вел

на Моховой курс режиссуры,

девизом которого было

"мизансцена - язык

режиссерского

творчества". Студенты

боготворили своего

мастера! За высокую

культуру, за отсутствие

демагогии и прежде всего -

за доброту и наивность.

Наверное, поэтому он так

замечательно ставил свои

добрые, мудрые, сказочные

спектакли: "Чертова

мельница" Я. Дрды и И.

Штока в театре Ленсовета,

"Кот в сапогах", и

"Два клена" в ТЮЗе.

После последнего

спектакля Евгений Львович

Шварц сказал мне: "Тут не

убавить, не прибавить".

Как это было тонко, мудро,

поэтично! Какой лаконизм в

решении! А как играли -

мальчишку Людмила Жукова,

и особенно, бабу-Ягу

Николай Карамышев. редкое

сочетание: мальчишку -

актриса, отнюдь не

травести, бабу-Ягу - актер,

игравший Хлестакова.

Кстати, спектакли

Вейсбрема были всегда с

большими актерскими

удачами, недаром этот

мастер острых мизансцен

блестяще работал с

эстрадными актерами над

фельетонами и с чтецами

над классическими

программами.

И наконец, о

лучшем из виденных мною

спектаклей Павла

Карловича, спектакле,

недостаточно замеченном

на премьере и

недооцененном

театроведами. Речь идет о

сказке Карло Гоцци

"Ворон" в гениальном

переводе Михаила

Лозинского.

Начинался

спектакль с того, что

Панталоне (старейший

артист ТЮЗа Михаил Шифман)

плыл в лодке по бурному

морю. Такого простого и

точного изображения моря с

помощью одной тряпки я

никогда не видел ни до

того, ни после. Да и все

волшебства этой

трагикомедии: превращения

человека в статую,

убийство сокола, потом

лошади - были торжеством

режиссерской выдумки с

технической новации, с

простейшими способами

театрального искусства.

Нет, это не был ироничный

спектакль, подобный

бессмертной

"Турандот" Евгения

Вахтангова. Все было

всерьез рассчитано на

сопереживание детского

зрителя.

Короля

Милона играл Леонид

Макарьев. Играл вопреки

тому, чему учили тогда

напротив - в Театральном

институте на той же

Моховой улице. Он

прекрасно двигался, наш

любимый профессор Леонид

Федорович. Он с точно

разработанными

интонациями читал стихи.

Юрий Михайлович Юрьев

(по-моему, это был

последний спектакль,

виденный им) в разговоре с

нами, студентами,

сравнивал игру Макарьева с

Поссартом - великим

немецким трагиком.

Вторая

редакция "Ворона",

выпущенная спустя два-три

года (Макарьев уже не играл

по возрасту), была

несколько слабее. Зато

несравненно веселее

играли Тарталья, Бригелла

и Труфальдино. Особенно

хорош был Геннадий

Воропаев - красавец, полный

огня. Прозорливый Вейсбрем

тут же дал ему главную роль

в новой современной пьесе.

Напомню, Павел Карлович

начинал репетировать

новый спектакль на

следующий день после

премьеры предыдущего.

Так вот, в

спектакле Вейсбрема

Воропаев отлично сыграл

какого-то старика, а

потом... Потом его

пригласил Акимов, и он на

долгие годы стал премьером

театра Комедии, но

творческим "крестным

отцом" Геннадия был

Вейсбрем, как и

Сошальского, Мамаевой,

Германа Орлова, Ольги

Волковой и многих других

артистов Ленинграда.

Владимир Кожич

Владимир

Платонович Кожич тоже

не дожил до

возвращения городу

его исторического

имени. Он не дожил до

возможности поставить

многие пьесы, о

которых мечтал. Если о

Гаккеле и Вейсбреме не

написано почти ничего,

то о Владимире

Платоновиче есть

книжка и даже четыре

поставленных им

спектакля - "Живой

труп", "Лес",

"Горячее сердце"

и "Пучина" -

записаны

телевидением. Дает ли

это представление о

Кожиче - человеке и

режиссере? Очень,

очень поверхностное. Я

общался с ним, начиная

с сорок седьмого года

до его кончины

буквально ежедневно.

Мы жили рядом, он на

Бородинской улице, я в

Лазаретном переулке, и

я без телефонного

звонка забегал к нему,

чтобы слушать, слушать

и слушать его рассказы

о театре-студии в

Костроме, о его

старшем брате Иване

Платоновиче Чужом, о

маленьком городке

Остер Черниговской

области, где навестил

его однажды летом. Но

главным образом - его

мечты о постановке

"Дней нашей

жизни" Андреева,

"Чайки" и

"Вишневого сада"

Чехова и всех,

буквально всех, пьес

Островского. Владимир

Платонович Кожич тоже

не дожил до

возвращения городу

его исторического

имени. Он не дожил до

возможности поставить

многие пьесы, о

которых мечтал. Если о

Гаккеле и Вейсбреме не

написано почти ничего,

то о Владимире

Платоновиче есть

книжка и даже четыре

поставленных им

спектакля - "Живой

труп", "Лес",

"Горячее сердце"

и "Пучина" -

записаны

телевидением. Дает ли

это представление о

Кожиче - человеке и

режиссере? Очень,

очень поверхностное. Я

общался с ним, начиная

с сорок седьмого года

до его кончины

буквально ежедневно.

Мы жили рядом, он на

Бородинской улице, я в

Лазаретном переулке, и

я без телефонного

звонка забегал к нему,

чтобы слушать, слушать

и слушать его рассказы

о театре-студии в

Костроме, о его

старшем брате Иване

Платоновиче Чужом, о

маленьком городке

Остер Черниговской

области, где навестил

его однажды летом. Но

главным образом - его

мечты о постановке

"Дней нашей

жизни" Андреева,

"Чайки" и

"Вишневого сада"

Чехова и всех,

буквально всех, пьес

Островского.

Кожич

мечтал особенно. Никаких

постановочных планов. Он

рассказывал о героях пьес,

об их привычках, внешнем

виде, их желаниях и

надеждах. Он начинал

репетиции с полным знанием

жизни и взаимоотношений

действующих лиц. Он мог

подолгу репетировать с

артистом один на один по

несколько часов. Я

присутствовал при таких

его репетициях с Аркадием

Райкиным, при беседах с

Борисовым о роли

Кисельникова в

"Пучине". Кожич не был

таким образованным

человеком, как Гаккель,

таким выдумщиком, как

Вейсбрем, но жизнь во всех

ее проявлениях, но

человеческую натуру он

знал и понимал как большой

русский писатель. Недаром

он мечтал всегда только о

постановках отечественной

классики. Он знал и любил

актеров. Николай Симонов,

Владимир Честноков, Ольга

Лебзак, Юрий Толубеев,

Александр Борисов. Он

мысленно "примерял"

на них роли, исходя из их

индивидуальностей и

находя для них новые

неожиданные краски.

Последние годы к этим

фамилиям добавились Нина

Ольхина и Владислав

Стржельчик. Но любимым его

артистом всегда оставался

Горин-Горяинов, с которым

он поставил свою

знаменитую "Мольбу о

жизни" Дюваля, для

которого сделал роль Санчо

Пансы. Перед войной я видел

их дуэт с Черкасовым -

Дон-Киотом.

Кожич был

человеком страстным. Он

любил женщин, играл в

карты, ездил на футбол. К

сожалению, он страдал

запоями, оборвавшими его

жизнь так рано. Он

ненавидел сталинский

режим и не скрывал этого.

Как он уцелел - остается

загадкой. Но он бесконечно

любил свою родину и, ставя

такие пьесы, как

"Победители" Чирскова

или "Заговор

обреченных" Вирты,

ухитрялся через всю

драматургическую ложь

прорываться к воспеванию

силы человеческого духа и

победы его над силами зла.

Почему я

вспоминаю именно этих трех

мастеров режиссуры

театрального Ленинграда?

Они, как и позже великий

Товстоногов, думали о

существе своей профессии и

ее конечном результате -

спектакле для з р и т е л я.

Для зрителя, а не для

десятка представителей

элиты где-нибудь в подвале,

на чердаке, в подворотне.

Они ставили спектакли как

плоды "сердца горестных

замет", а не эпатирующие

ребусы для враждующих

кланов театральной

критики.

|